Par Hamza Bensouda, politiste et journaliste spécialisé sur l’Afrique du Nord.

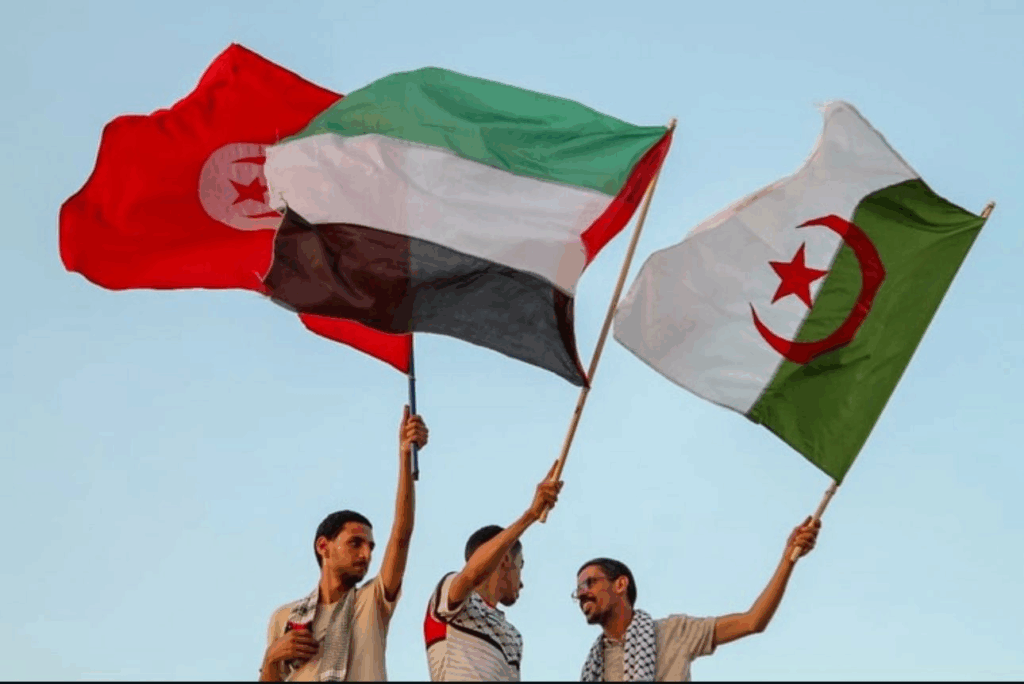

La marche mondiale pour Gaza et le « convoi Soumoud », venus défier le siège imposé par Israël à la bande de Gaza, se sont tous deux heurtés en cours de route aux barrages égyptien pour le premier, et libyen pour le second. Entre mobilisation populaire et blocage étatique, ces initiatives révèlent le fossé grandissant entre les solidarités citoyennes nord-africaines et les calculs sécuritaires de leurs gouvernements — un décalage dont Israël profite habilement pour détourner l’attention de son propre rôle dans le blocus de Gaza.

9 juin 2025, Tunis. Une centaine de véhicules patientent au cœur de la capitale. À leur bord, un millier de civils — artistes, médecins, intellectuels, familles, militants — se préparent à traverser l’Afrique du Nord vers Gaza. Le convoi, baptisé Soumoud — « persévérance » en arabe — ambitionne de briser le siège de Gaza imposé par Israël, en acheminant vivres et médicaments aux populations sous blocus. Une initiative inédite, lancée par une large coordination de syndicats, de collectifs et d’ONG tunisiennes.

13 juin 2025, à 2000 kilomètres de là, pendant que Soumoud progresse à travers la Libye, des centaines de participants à la Marche mondiale pour Gaza atterrissent au Caire. Issus de 54 nationalités différentes, ils s’apprêtent à parcourir pacifiquement les 48 kilomètres séparant la ville égyptienne Al Arish du point de passage de Rafah. La convergence s’annonce historique.

Mais les deux mouvements s’enlisent le 19 juin. En Égypte, les autorités confisquent les passeports, bloquent les militants dans leurs hôtels ou les retiennent à l’aéroport. La Marche est stoppée net aux abords du Caire. Dans le même temps, le convoi Soumoud, quant à lui, se voit arbitrairement immobilisé à Syrte par les autorités de l’Est libyen sous le contrôle du maréchal Haftar. Certains militants sont temporairement détenus avant de négocier de retourner en territoire tunisien contre la libération des détenus, sans avoir atteint Gaza. Mais dans les deux cas (et même celui du Madleen), les organisateurs annoncent ne pas laisser tomber l’initiative.

« La Marche pour Gaza, comme le convoi Soumoud, redessine les contours d’une intersocialité solidaire face à un canal diplomatique verrouillé. Ces initiatives mettent à nu les contradictions internes des États de la région : volonté de contrôler leur espace public, peur de la contagion politique, mais aussi incapacité à assumer pleinement la centralité de la cause palestinienne. »

Car ce double blocage, aussi violent que symbolique, donne lieu à des lectures médiatiques immédiates et partiales. Sur les plateaux de télévision français, par exemple, des figures pro-israéliennes accusent Le Caire d’entraver le passage des Palestiniens de Gaza vers son territoire, déplaçant la focale de la responsabilité israélienne vers ses voisins arabes. En miroir, l’impossibilité pour le Soumoud de poursuivre sa route est interprétée par ces mêmes médias comme une preuve de défiance des régimes envers des mobilisations citoyennes transnationales. Dans les deux cas, c’est la même stratégie de communication israélienne qui se déploie : faire porter aux États périphériques le poids du « fait accompli », détourner le regard et instrumentaliser les positionnements des pouvoirs autoritaires régionaux. Et derrière cette rhétorique de défausse, un autre théâtre se joue — plus politique, plus profond. Celui des régimes autoritaires nord-africains confrontés à une solidarité citoyenne qui leur échappe. La Marche pour Gaza, comme le convoi Soumoud, redessine les contours d’une intersocialité solidaire face à un canal diplomatique verrouillé. Ces initiatives mettent à nu les contradictions internes des États de la région : volonté de contrôler leur espace public, peur de la contagion politique, mais aussi incapacité à assumer pleinement la centralité de la cause palestinienne.

En Égypte comme en Libye, les blocages ne sont pas seulement logistiques. Ils sont systémiques. Ils révèlent une crainte profonde des gouvernants : celle de voir émerger une dynamique nord-africaine horizontale, populaire et donc incontrôlable.

Gaza et le miroir nord-africain : silences d’états, solidarités populaires

Depuis le 7 octobre 2023, la guerre menée par Israël à Gaza a réveillé les consciences, rassemblé les foules et fissuré les discours d’État. Au Nord de l’Afrique, les positions gouvernementales face à cette tragédie n’échappent pas à des logiques politiques anciennes : contrôle des élans populaires, gestion des alliances, et priorités sécuritaires. Si les peuples ont manifesté leur solidarité sans équivoque, les gouvernements, eux, ont composé. Le soutien à Gaza s’est vu filtré, régulé, voire entravé.

À Rabat, la question palestinienne s’efface derrière l’enjeu cardinal de la diplomatie marocaine : son intégrité territoriale. Depuis la normalisation des relations avec Israël en 2020, la posture du royaume reste inchangée, malgré une rue marocaine largement propalestinienne. Manifestations, prières collectives, collectes solidaires : la société civile s’organise. Sur le plan étatique, le statu quo domine, même lorsque des militants marocains engagés dans la Marche mondiale pour Gaza ont été refoulés au Caire, début juin 2025. Pendant ce temps, les échanges militaires entre Rabat et Tel-Aviv s’intensifient. En juillet 2024, un contrat d’un milliard de dollars est signé pour l’acquisition d’un satellite israélien d’observation militaire. En mai 2025, le géant Elbit Systems devient l’un des principaux fournisseurs d’armes du Maroc, alors même que les livraisons françaises sont jugées défaillantes. L’argument est connu : renforcer la sécurité du territoire, notamment face à l’Algérie. Et dans les faits, cette stratégie de maintien d’une coopération militaire active avec Israël a garanti l’acheminement terrestre d’une aide humanitaire marocaine vers Gaza en 2024.

À Tunis, les prises de position sont plus visibles. En janvier 2025, la diplomatie tunisienne appelle à « poursuivre les responsables israéliens » pour génocide. Mais au-delà des mots, le pouvoir veille à garder la main sur l’agenda. Depuis le projet de loi avorté visant à criminaliser les relations avec Israël, la posture du président tunisien Kaïs Saïed s’est durcie et son axe politique marqué autour du populisme se fait essentiellement sans le peuple. L’initiative du convoi est d’ailleurs d’origine tunisienne, totalement indépendante du pouvoir.

Égypte, Gaza et la diplomatie du verrou

Alors que la guerre à Gaza entre dans son vingtième mois, les points de passage vers l’enclave palestinienne, en particulier celui de Rafah, cristallisent des tensions géopolitiques d’une rare intensité. Derrière les postures diplomatiques affichées, se déploient des logiques d’alliances bien établies, au cœur desquelles l’Égypte occupe une place stratégique, souvent sous-estimée, mais déterminante. Si la coopération entre Israël et l’Égypte se poursuit discrètement, elle n’en est pas moins soutenue : depuis janvier 2025, les importations de gaz israélien vers l’Égypte ont augmenté de 17 %. Le contraste est saisissant : alors que les bombardements israéliens s’intensifient à Gaza, les échanges commerciaux, eux, se renforcent. Tandis qu’Al-Sissi, au pouvoir en Egypte, plaide publiquement pour une « désescalade » dans le conflit opposant Israël à l’Iran, il maintient sur son propre territoire un verrou sécuritaire assumé.

Officiellement, Le Caire se veut médiateur, mais le pouvoir égyptien considère les Palestiniens comme une menace sécuritaire potentielle. Les réfugiés de Gaza ne sont pas traités en vertu de leur statut garanti par le droit international, mais comme des populations à contenir. Pas de statut, pas de droits, pas d’assistance étatique. Les gestes de solidarité informelle de la population égyptienne sont eux-mêmes surveillés et parfois étouffés, les blessés payent pour leur soin. Car dans la doctrine sécuritaire égyptienne, toute présence palestinienne sur le sol national pourrait préfigurer une déstabilisation politique majeure, voire une nouvelle confrontation avec Israël et un nouveau front avec le pays. Cette approche ne s’inscrit pas dans le vide : elle prolonge une doctrine forgée dès les accords de Camp David (1978), renforcée après le coup d’État de 2013 ayant porté Al-Sissi au pouvoir. Depuis, le dispositif s’est durci : fermeture hermétique de la frontière, destruction systématique des tunnels, filtrage des convois humanitaires… Un appareillage sécuritaire complexe, hérité et ajusté, structure aujourd’hui l’attitude égyptienne vis-à-vis de Gaza.

Aussi, lorsque le gouvernement israélien presse l’Égypte d’ouvrir ses frontières aux réfugiés palestiniens, la demande s’inscrit dans la continuité d’une coopération ancienne. Pourtant, cette fois, Le Caire oppose un refus catégorique. Ce refus constitue une inflexion notable : pour Al-Sissi, céder reviendrait à avaliser le risque d’un déplacement forcé massif, une nouvelle Nakba, vu comme irréversible.

« Ce sont bien les logiques politiques frontalières qui, à l’échelle nord-africaine, entravent aujourd’hui les solidarités intersociales, progressivement neutralisées par une stratégie d’escalade méthodiquement imposée par un État israélien de plus en plus assuré de son impunité. »

En définitive, pour le régime égyptien, l’accueil des réfugiés revient à valider le projet israélien d’expulsion de Gaza – et à assumer les conséquences d’une politisation inévitable des exilés. C’est cette inquiétude – politique, sécuritaire, symbolique – qui éclaire le traitement réservé à la Marche mondiale pour Gaza, en juin 2025. Sur les 4 000 participants attendus, plus de 400 sont arrêtés. Cette répression s’inscrit dans une logique de prévention : éviter qu’un mouvement, même pacifique, ne crée un précédent politique. Autoriser un passage de masse vers Rafah reviendrait à briser le verrou égyptien – et à transformer la frontière en brèche.

Le point de passage de Rafah, dernier corridor symbolique vers le monde extérieur, devient alors le lieu d’un récit inversé, où l’occupé devient responsable, et le complice, bourreau désigné.

Une autre frontière du silence, la Libye

Cette stratégie israélienne de dislocation du blâme se prolonge au-delà de l’Égypte. Lorsque la caravane Soumoud, partie de Tunis en juin 2025, tente de rejoindre Gaza par voie terrestre, elle est stoppée à Syrte, dans la zone contrôlée par le maréchal Khalifa Haftar. Officiellement pour des raisons logistiques ou de sécurité, officieusement, sous pression de gouvernements s’affrontent. La Libye, fragmentée, est devenue un théâtre propice aux blocages diplomatiques discrets. Ici encore, Israël n’a pas besoin d’intervenir frontalement : il suffit que les défaillances des régimes nord-africains empêchent toute percée solidaire. L’état du pays suffit à compromettre la mission du convoi et de refaire surgir les positions étatiques dans le Nord de l’Afrique comme marquées par un silence et une complaisance face aux violences des arrestations et du traitement des manifestants. Rappelons néanmoins que Soumoud, s’il avait atteint la frontière égyptienne, se serait sans doute heurté aux mêmes mécanismes de contention que ceux auxquels a été confrontée la Marche mondiale pour Gaza.

En définitive, ce sont bien les logiques politiques frontalières qui, à l’échelle nord-africaine, entravent aujourd’hui les solidarités intersociales, progressivement neutralisées par une stratégie d’escalade méthodiquement imposée par un État israélien de plus en plus assuré de son impunité. Pris dans les mailles d’une diplomatie du verrou, les élans populaires apparaissent ainsi fragmentés, isolés et circonscrits. Ce morcellement régional alimente en creux la dynamique israélienne : une stratégie d’escalade qui capitalise sur la division des espaces voisins, tout en bénéficiant d’un contexte international permissif et du soutien décisif des États-Unis, dont la pression sur les pays arabes, notamment l’Égypte, reste constante.

Si les intersocialités nord-africaines échouent, dans les cas analysés, à atteindre pleinement leurs objectifs concrets, elles révèlent néanmoins une dimension essentielle : elles mettent en lumière la rhétorique narrative israélienne, qui instrumentalise les positionnements nord-africains pour conforter son hégémonie régionale et maintenir le récit de la défaillance arabe comme écran de ses propres responsabilités.