Propos recueillis par le comité de rédaction.

Dans un ouvrage récent, la sociologue Valentina Napolitano, chargée de recherche (Laboratoire Population Environnement Développement – UMR151 – AMU/IRD), replace le rôle central qu’ont joué les Palestiniens de Syrie dans la construction du mouvement national palestinien, composant avec une dictature qui n’a eu de cesse d’instrumentaliser sa cause. Un mois après la chute d’Assad, l’avenir de la communauté palestinienne de Syrie demeure incertain.

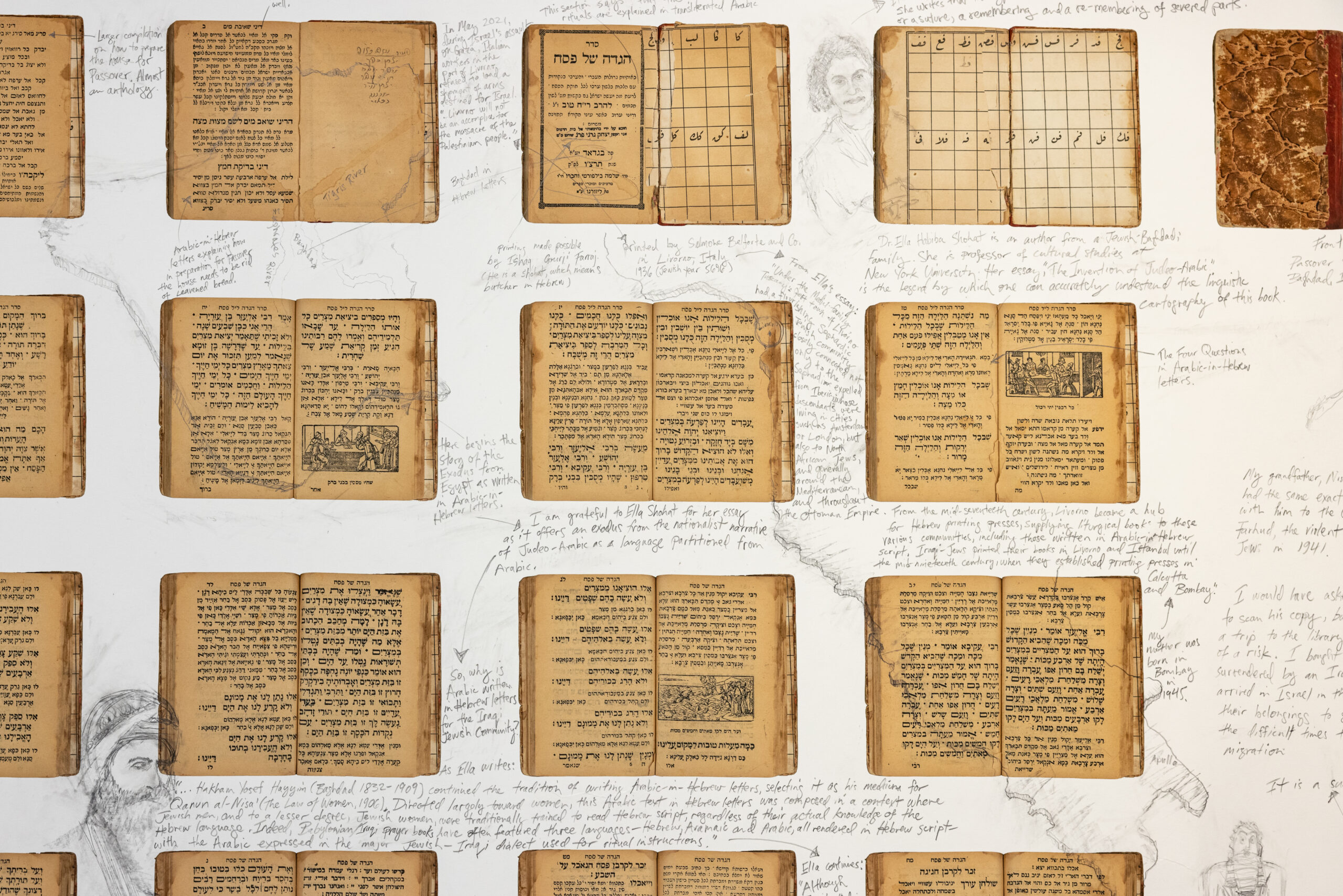

Sur le panneau à gauche : « Camp Palestine » ; à droite : « Camp de Yarmouk »

En 2021, le documentaire Little Palestine nous permettait de plonger au cœur du plus grand camp de réfugiés palestiniens au monde, celui de Yarmouk, situé dans la banlieue de Damas. Il mettait des noms et des histoires sur cette population que, sept ans auparavant, une photographie de l’UNRWA, l’agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens au Proche-Orient, avait mis en lumière : assiégée par le régime syrien, une foule s’entassait au milieu de ruines pendant une distribution humanitaire. Yarmouk, « capitale de la diaspora » palestinienne, comme l’appelaient ses habitants, n’est plus aujourd’hui qu’une « carcasse vide », minée par la décennie de guerre civile syrienne.

Sur la communauté palestinienne de Syrie, qui comptait jusqu’en 2011 approximativement cinq-cent-mille âmes, la littérature en français tend à manquer et l’histoire de cette population contrainte à l’exil forcé en 1948, comme les trois quarts de leur peuple, méritait un regard neuf. C’est toute l’ambition du travail de la sociologue Valentina Napolitano à travers son ouvrage D’une révolution à l’autre, fruit d’une longue enquête de terrain menée entre 2008 et 2018. Nous avons souhaité revenir avec elle sur son travail au moment où la Syrie, parvenue à se défaire du clan Assad, se confronte désormais à son devenir.

Comment les Palestiniens de Syrie se placent-ils, depuis le 8 décembre 2024, dans ce contexte post-Assad ?

Au sein de la communauté palestinienne de Syrie, la critique du régime existait mais demeurait jusqu’en 2011 conférée à la retenue par le sentiment de se sentir « hôte » du pays d’accueil. À cela s’ajoutait la crainte de voir la répression s’abattre sur les camps de réfugiés, de voir rejaillir la désignation des Palestiniens comme « ennemis de l’intérieur », et surtout de connaitre le sort des camps du Liban, qui ont été le théâtre de plusieurs massacres, ou encore celui des Palestiniens du Koweït expulsés en masse en 1990. Deux éléments ont toutefois favorisé l’entrée d’une partie des Palestiniens aux côtés des révolutionnaires. D’abord, l’histoire partagée des violences infligées par le régime à sa population, et un réel sentiment d’appartenance à la Syrie, parmi les jeunes générations, elles aussi mobilisées par la volonté de réformer radicalement le pays. Ensuite, la plupart des camps ne pouvaient pas rester en dehors du soulèvement, car géographiquement situés en périphérie des villes syriennes, ils côtoyaient la plupart des quartiers où la révolution a débuté. Les mobilisations anti-régimes ont ainsi largement pénétré les camps. C’est ici qu’était chanté le slogan « Palestiniens et Syriens sont unis » (Filastini-Sury wahed) et qu’ont été organisées des actions de solidarité avec les victimes de la répression affluant dans le camp depuis d’autres quartiers et villes syriennes.

Du point de vue politique, il faut d’abord rappeler que jusqu’à la militarisation du conflit, l’ensemble des organisations politiques palestiniennes disposait d’un bureau à Damas. Un camp de réfugié, et Yarmouk tout particulièrement, constitue un véritable microcosme d’une société palestinienne en exil.

« Il faut faire une distinction entre la direction de ces factions, généralement tenue par des personnalités ayant une longue histoire de relations avec le régime syrien, et les rangs inférieurs, ou plus jeunes, qui font vivre ces mouvements au quotidien par différentes activités, et étaient en contact plus directement avec la société civile syrienne. »

Le Fatah, qui reste officiellement interdit en Syrie depuis 1983, assurait sa présence par d’importants réseaux et une base militante considérable. Le Hamas et le Jihad islamique, qui se sont implantés à partir des années 2000, ont gagné une forte influence au sein de la communauté, et bénéficiaient au moins jusqu’en 2011 du soutien du régime. D’autres organisations, mêmes marginales, pouvaient compter sur des moyens et une représentation officielle du fait soit de leur proximité avec le pouvoir, à l’instar du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), soit du fait d’avoir été impulsé directement par la Syrie, comme le FPLP-Commandement général, Fatah Intifada ou Saïqa.

Lors du soulèvement en 2011, le champ politique palestinien s’est fracturé. Naturellement, les organisations dont la création est intimement liée au pouvoir syrien se sont mobilisées aux côtés des troupes du régime. Le Jihad islamique et une partie de la gauche, comprenant le FPLP, ont joué la carte de la neutralité : pragmatiques, ils savaient que sans le soutien syrien ils risquaient de perdre une partie de leurs moyens financiers et logistiques assurant leur existence. Ce choix leur a couté le départ d’une partie considérable de leurs militants qui ont rejoint la mobilisation anti-Assad.

Il faut faire une distinction entre la direction de ces factions, généralement tenue par des personnalités ayant une longue histoire de relations avec le régime syrien, et les rangs inférieurs, ou plus jeunes, qui font vivre ces mouvements au quotidien par différentes activités, et étaient en contact plus directement avec la société civile syrienne. Ils articulaient aisément « lutte de libération nationale » et revendications de « justice sociale ». De plus, les camps bénéficiaient d’une certaine autonomie représentant historiquement pour l’opposition syrienne, notamment la gauche, des lieux de rencontres vitaux dans le contexte d’hyper surveillance et d’emprise sécuritaire du régime sur sa population.

Le Hamas, de son côté, a tergiversé jusqu’à rompre officiellement avec Assad en février 2012. L’organisation a délocalisé son bureau politique de Damas vers le Qatar, et a fermé ses structures socio-caritatives. Le choix est assumé dans les déclarations publiques, avec par exemple Ismaël Haniyeh qui manifeste son soutien à la révolution syrienne lors d’un discours prononcé au Caire. Plus tard, suite à la normalisation de Bachar al-Assad à la fin de la décennie 2010, le Hamas décide en 2022 de renouer avec la Syrie. L’Iran n’était évidemment pas étranger à cette décision, Téhéran cherchant invariablement à renforcer son « axe de la résistance », qui passe par Damas et comprend le Hamas.

Dès l’annonce de la chute du régime d’Assad, toutes les factions palestiniennes ont décidé de faire unité, d’abord par une rencontre entre elles, puis par la participation à une réunion avec Ahmed al-Sharaa (ndlr. Connu aussi sous le nom de Jolani, chef de l’organisation islamiste Hayat Tahrir al-Cham). Le gouvernement de transition a exigé des groupes palestiniens de rendre les armes au pouvoir central et de fermer les camps d’entraînement qui, disons-le, étaient devenus assez marginaux. Les organisations palestiniennes dont il aura été fait preuve qu’elles ont pu participer aux crimes à l’encontre des Syriens pendant la guerre seront interdites et leurs responsables jugés. Des négociations se poursuivent pour permettre la mise à disposition d’armes à certains groupes palestiniens afin d’assurer la sécurité de leurs bureaux dans les camps. Quant au statut et la place des Palestiniens dans le futur pacte social syrien, rien n’a encore été annoncé par le gouvernement temporaire.

Parallèlement, le Jihad islamique, tout comme le Hamas par la voix de Khaled Mechaal, ont salué la chute d’Assad, le processus révolutionnaire, et assuré le positionnement du peuple palestinien aux côtés de cette nouvelle Syrie. Cela a également permis de condamner les bombardements des infrastructures militaires et l’invasion par Israël d’une partie du territoire syrien.

À quelles difficultés un chercheur en sciences sociales, effectuant du terrain, se confrontait-il dans la Syrie d’Assad ?

J’ai commencé à travailler sur la question des réfugiés palestiniens de Syrie en 2006 d’abord, dans le cadre d’un Master en politique comparée, puis plus longuement dans le cadre de ma thèse à partir de 2008. Étudiante inavertie à l’époque, j’avais commencé mon enquête de terrain grâce à mon réseau de connaissances, puis au fil des ans grâce aux liens familiaux que j’avais noué au sein du camp de Yarmouk et qui constituaient un gage de confiance pour mes interlocuteurs. Différemment d’autres collègues qui avaient dû demander une autorisation aux autorités syriennes pour mener des enquêtes de terrain, j’étais passée entre les mailles du système de surveillance imposé aux chercheurs et journalistes étrangers.

Je faisais donc profil bas et je menais mes enquêtes au sein des espaces privés, des bureaux des organisations politiques et sociales. Lorsque je participais à des manifestations, des festivals culturels ou des commémorations, je restais toujours discrète. Prendre des photos dans les rues de Yarmouk s’avérait parfois compliqué : parfois de simples piétons m’arrêtaient pour me demander les raisons de ces photos, motivant leur crainte par de possibles espions israéliens dans le camp. C’était l’époque où Imad Moughnieh, leader du Hezbollah, avait été tué dans le sud de Damas.

Mais le climat de suspicion qui régnait dans les lieux publics s’estompait rapidement face à l’accueil qui m’était toujours réservé par les militants et même par les leaders des factions politiques palestiniennes, ou encore par les membres des organisations sociales et caritatives, qui montraient toujours une grande disponibilité à partager leurs histoires avec moi, souvent très chargées.

Quel est le statut des réfugiés palestiniens en Syrie ?

À la différence des autres pays arabes, et à l’exception de la Jordanie, la Syrie a attribué un statut spécifique aux Palestiniens. Sur une recommandation de la Ligue arabe, la Syrie a fait voter en 1956 une loi, donc bien avant l’arrivée du clan Assad au pouvoir, leur accordant un permis de séjour à durée indéterminée, des droits civils (permis de voyage, accès à la fonction publique…), mais pas de droits politiques. Ils sont égaux aux Syriens sur le marché du travail comme dans le système éducatif, mais gardent leur nationalité palestinienne.

Cette politique syrienne à l’égard des Palestiniens est généralement comparée à celle, extrêmement restrictive, du Liban. Il faut rappeler deux éléments. D’abord, démographiquement, l’intégration des Palestiniens à la société syrienne ne menaçait nullement l’équilibre du pays, contrairement au Liban. Ensuite, la Syrie disposait des moyens financiers d’absorber cette communauté à son économie.

Cette insertion sociale s’avère par ailleurs très variable en fonction du lieu d’installation des camps. À Yarmouk, la proximité de Damas permet de bénéficier du dynamisme de la capitale, et d’assurer à une partie de sa jeunesse un accès aux études avec des carrières de médecins, d’ingénieurs ou l’accès à la fonction publique en étant qu’enseignant. Ce camp a ainsi vu émerger une véritable classe moyenne palestinienne. Dans les camps plus isolés, les conditions socio-économiques restent plus défavorables.

Sur les quelques 500 000 Palestiniens recensés par l’UNRWA, avant 2012, environ 430 000 sont toujours en Syrie, dont 230 000 qui étaient encore déplacés à la veille du 8 décembre. Il est estimé à quatre mille le nombre de Palestiniens tués pendant la guerre civile.

Est-ce ce « statut spécifique » qui a permis aux Palestiniens de pouvoir faire de la Syrie un lieu central pour leur lutte de libération nationale ?

Ces deux questions ne sont pas liées. Symboliquement la Syrie occupe une place majeure : le pays a accueilli dans son histoire de nombreux camps d’entrainements militaires palestiniens, et c’est depuis le sol syrien qu’est fomentée la première action entièrement palestinienne en direction d’Israël, le 1er janvier 1965, point de départ de la « révolution palestinienne ». La Syrie a aussi été le fer de lance du « Front du refus », cette alliance d’États et d’organisations arabes qui a tenu la ligne du refus de toute normalisation avec Israël.

« L’indépendance d’action qu’ils réclamaient leur ont valu des persécutions sévères, dès l’époque de Chichakli (années 1950), puis sous Nasser pendant l’unité égypto-syrienne. Le parti Baath a parallèlement tout mis en œuvre pour s’assurer une main mise sur les factions palestiniennes afin de les instrumentaliser. »

Toutefois, cette révolution nationale palestinienne est née dans la clandestinité : les réfugiés de la Nakba étaient inspirés du mouvement panarabe autant qu’ils ont sensibilisé ce dernier à la question palestinienne. Mais l’indépendance d’action qu’ils réclamaient leur ont valu des persécutions sévères, dès l’époque de Chichakli (années 1950), puis sous Nasser pendant l’unité égypto-syrienne. Le parti Baath a parallèlement tout mis en œuvre pour s’assurer une main mise sur les factions palestiniennes afin de les instrumentaliser. L’enjeu était énorme : la gestion administrative des camps de réfugiés a toujours été assurée par les autorités syriennes, mais les factions palestiniennes y remplissaient néanmoins un rôle quasi-étatique en ce qui concerne la fourniture de services sociaux, déchargeant en partie l’État syrien.

C’est en revanche la création de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), en 1964, et le fait qu’elle parvienne à être reconnue dans le monde arabe, puis par la communauté internationale, comme le seul représentant du peuple palestinien, qui a assuré aux groupes basés en Syrie de négocier, en meilleure position, une marge de manœuvre avec le régime et d’asseoir leur légitimité. Cependant, la stratégie du leadership palestinien était celle de se soustraire aux tentatives multiples de mainmise de la part du pouvoir syrien. C’est pourquoi le véritable centre du mouvement national a été basé d’abord en Jordanie, puis au Liban.

La Syrie d’Assad, plus précisément, occupait-elle une place particulière dans cette lutte palestinienne ?

Il faut inverser la question et se demander quelle place la lutte palestinienne occupait dans la politique d’Assad. Assurément, pas un grand rôle.

L’arrivée au pouvoir d’Hafez al-Assad, en 1970, est intimement liée à la question palestinienne. Lors de Septembre noir, c’est-à-dire l’écrasement de la structure de résistance palestinienne par le pouvoir jordanien la même année, un conflit éclate au sein du pouvoir syrien entre Salah Jedid et Hafez. Le premier veut mobiliser l’aviation syrienne pour soutenir les Palestiniens, tandis que le second s’y oppose. Le clan Assad finit par renverser Jedid, et prendre le pouvoir du parti Baath et donc de la Syrie. Toute l’histoire qui a suivi n’est qu’une répétition d’instrumentalisation et de trahison, dont le massacre du camp palestinien de Tel al-Zaatar, au Liban en 1976, avec la complicité de l’armée syrienne, en est l’illustration la plus forte. Peuvent s’ajouter les innombrables politiques répressives à l’encontre de groupes palestiniens, à l’instar de l’interdiction du Fatah qui a conduit à l’arrestation d’un nombre considérable de ses partisans en Syrie, qui pour certains sont restés plus d’une décennie dans les geôles du régime.

« Toute l’histoire qui a suivi n’est qu’une répétition d’instrumentalisation et de trahison, dont le massacre du camp palestinien de Tel al-Zaatar, au Liban en 1976, avec la complicité de l’armée syrienne, en est l’illustration la plus forte. »

Depuis 1974 et la signature de l’accord de désengagement avec Israël, la frontière israélo-syrienne n’a jamais été aussi calme, grâce précisément au clan Assad. Le régime n’a jamais permis aux factions palestiniennes de mener des opérations vers la frontière. Sauf en 2011 où, fragilisé par le soulèvement, l’État a mobilisé ses proxys palestiniens, notamment le FPLP-CG, pour transporter des Palestiniens vers la frontière israélienne afin d’organiser une marche pour le jour de la Nakba. L’armée israélienne a tiré, causant plusieurs victimes palestiniennes. Le régime espérait ainsi faire coup double : mobiliser l’attention de la population syrienne vers Israël comme « véritable ennemi » ; rappeler à Israël et ses alliés qu’il ne vaut mieux pas soutenir la révolution au risque de voir les frontières être menacées. Cela eut l’effet inverse avec une colère palestinienne contre un régime qui les manipule et, cyniquement, joue avec leur vie.

Vous montrez dans votre étude que l’engagement des Palestiniens de Syrie a évolué décennie après décennie, pour se recentrer vers des batailles locales. Est-ce à dire que l’horizon de la Palestine et du droit au retour ont été délaissés ?

Les évolutions du militantisme des Palestiniens de Syrie ont toujours fait écho à ce qui se passe en Palestine. C’est la terre d’origine qui impulse les recompositions politiques. Évidemment, le terrain syrien tout comme l’environnement régional, joue un rôle, mais secondaire.

À partir du processus d’Oslo, une période de désengagement des Palestiniens de Syrie au sein des organisations politiques s’est opérée. Le « processus de paix » a alimenté une forme de désenchantement et un sentiment de mise à l’écart par l’OLP. L’épicentre du mouvement national palestinien passait alors de la diaspora, via les réfugiés, aux Territoires occupés palestiniens. La lutte de libération nationale a été délaissée au profit de la construction de l’État de Palestine. La seconde intifada a propulsé de nouvelles dynamiques et vu émerger d’autres formes de mobilisation, en dehors des factions politiques, à l’exception notable du Hamas qui jouit à cette période d’une popularité croissante au sein des camps, qui se manifeste à la fois par son nombre de militants et son capital matériel garantie entre autre par le soutien du régime.

Parallèlement, depuis les années 2000, il y avait eu une multiplication de clubs de jeunes, d’associations caritatives, d’ONG, dont l’objectif central était de placer la question des réfugiés au centre des mobilisations. Cela passait par la défense de leurs droits de réfugiés, du droit au retour, par la transmission aux nouvelles générations d’un héritage culturel, d’une mémoire, d’une documentation… Dès lors, l’amélioration de leur quotidien (éducation, emploi) a occupé une place centrale.

Les Palestiniens de Syrie qui ont fui le pays pendant la guerre civile ont-ils désormais le souhait d’y revenir ou se sont-ils établis ailleurs en considérant que leur véritable « retour » ne pouvait être qu’en direction de la Palestine ?

Ils sont Palestiniens bien sûr mais leur sentiment d’appartenance est double, indéniablement. Ils ont un attachement à la Syrie, et ce d’autant plus que la vie en tant que refugiés pour une seconde fois ou en tant que déplacés internes est difficile socio-économiquement : les Palestiniens de Syrie réfugiés au Liban par exemple ne sont pas pris en charge par le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), car dépendant de l’UNRWA. Or, l’agence onusienne traverse d’importantes difficultés, comprenant une crise budgétaire qui ne lui permet pas d’apporter une aide suffisante aux Palestiniens de Syrie. En ce qui concerne les déplacés internes, ces dernières années, ils avaient commencé à revenir vers les camps. Rien qu’à Yarmouk, c’est entre 3500 et 5000 familles qui se sont réinstallées, avec une rescolarisation des enfants assurée par l’UNRWA.

En 2021, le régime a proposé un plan de reconstruction de Yarmouk mais qui visait à diluer les structures du camp dans l’espace urbain de Damas. Chaque palestinien y possédant un habitat devait présenter un acte de propriété pour assurer sa réinstallation et la réhabilitation éventuelle de son logement. Le plan a été fortement critiqué, notamment parmi les habitants de Yarmouk qui avaient fui la Syrie. Ils se sont mobilisés pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une attaque à l’encontre d’un symbole du peuple palestinien. Au lendemain du 8 décembre, des habitants de Yarmouk, déplacés ou qui s’y étaient réinstallés, se sont rassemblés à l’entrée du camp symbolisée par des arcades où trônaient le portrait d’Assad. Le régime avait, dans sa volonté de réaménager l’espace de Yarmouk, placé deux plaques à cette entrée pour indiquer « Rue de Yarmouk » et « Rue de la Palestine », remplaçant les noms historiques de « camp de Yarmouk » et « Camp Palestine ». Les habitants ont symboliquement arraché les noms des rues pour réinscrire les appellations originelles. L’idée de ce geste est de réaffirmer qu’il ne s’agit pas d’un quartier de Damas, ou de rues de la capitale syrienne, mais d’un camp de réfugiés palestiniens.