Par Hadi Abd Alhay, masterant en science politique à l’Université de Lille.

Tout au long du conflit colonial en Israël-Palestine, le cinéma palestinien a réussi à développer son essence à travers des récits inspirés de l’humanité palestinienne. Il a ainsi dépassé les frontières et les limites imposées par le mouvement sioniste.

Après avoir inventé la caméra cinématographique à la fin du XIXe siècle, les frères Lumière ont envoyé le photographe Alexandre Froome à Jérusalem pour tourner le premier film sur la vie dans la « ville sainte ». Quelques années plus tard, selon le réalisateur irakien Qasim Houl, les participants au premier congrès sioniste mondial, qui s’est tenu à Bâle en 1897, ont réalisé que l’invention du cinéma pouvait servir la cause de la création d’un État national pour les Juifs en Palestine. Il a donc été décidé d’utiliser cet art pour atteindre l’objectif du congrès.

C’est ainsi que le cinéma a commencé à être utilisé pour soutenir la création de l’État d’Israël. Dans les années 1940, les films sionistes projetés en Europe ont contribué à attirer de nombreux immigrants juifs occidentaux en Palestine. Au même moment, le peuple palestinien était sous le joug de la colonisation britannique, qui a favorisé le mouvement sioniste en lui accordant des privilèges dans plusieurs domaines dont les médias et le cinéma. Le peuple palestinien n’était donc pas en mesure de rivaliser avec son futur occupant dans le domaine du septième art.

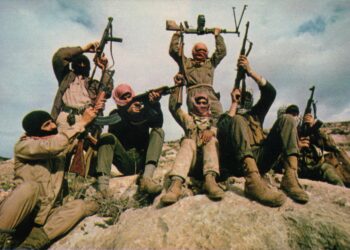

« Avec la création de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) en 1964, une nouvelle ère a commencé : celle du cinéma de la révolution palestinienne, initié par Salwa Jadallah (première femme cinéaste du monde arabe), Mustafa Abu Ali et Hani Jouharia, en 1968. »

Mais tout au long de ce conflit asymétrique, le cinéma palestinien a joué un rôle essentiel dans la cohésion du peuple palestinien et dans la représentation de ses souffrances, tout en constituant un moyen de résistance. Les chercheurs s’accordent pour dire que de nombreux documentaires palestiniens précurseurs ont contribué à forger un récit opposé au récit sioniste.

Avec la création de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) en 1964, une nouvelle ère a commencé : celle du cinéma de la révolution palestinienne, initié par Salwa Jadallah (première femme cinéaste du monde arabe), Mustafa Abu Ali et Hani Jouharia, en 1968. Ce groupe de cinéastes palestiniens s’est installé dans la cuisine d’une maison qui servait de quartier général à l’OLP en Jordanie et a réalisé le premier film révolutionnaire palestinien.

L’image et son rôle dans les récits palestiniens et israéliens

Les récits nationaux palestiniens et l’identité nationale se sont développés sous l’effet d’une série de facteurs politiques, sociaux et psychologiques imposés par les circonstances de l’époque et le discours de l’adversaire. Ils ont évolué en miroir des récits du mouvement sioniste qui prônait l’idéologie de la lutte pour obtenir une patrie nationale pour les Juifs, et non pas des aspirations naturelles à la sécurité et à la paix. Les récits palestiniens ont donc fini par véhiculer la résistance au récit sioniste.

Les images ont une influence non négligeable dans la transmission de ces récits et influencent notamment la perception qu’a la société occidentale du conflit colonial, car peu d’Occidentaux occupant des postes politiques stratégiques ont une expérience directe du terrain. La plupart d’entre eux se basent sur les reportages et la couverture médiatique pour se forger une opinion. Malgré ce que cette couverture médiatique peut apporter, il reste difficile d’échapper à ce que le philosophe français Jean Baudrillard appelle l’« hyper-réalité ».

Selon lui, dans les sociétés modernes, en particulier sous l’influence des médias, nous ne vivons plus dans la « réalité » au sens strict du terme, mais dans une version de la réalité construite à partir de signes et de symboles, à tel point qu’il devient impossible de faire la distinction entre la réalité et sa représentation. Ainsi, la consommation excessive de médias occidentaux dénature la réalité au point qu’elle n’a plus nécessairement de rapport avec les événements qui se déroulent effectivement en Palestine-Israël.

Dans son ouvrage Simulacres et simulation (1981), Baudrillard explique l’évolution de la relation entre les images et la réalité à travers quatre étapes : l’image qui reflète la réalité, l’image qui la déforme, l’image qui la cache, jusqu’à l’image qui n’a plus aucun rapport avec elle. Nous constatons alors qu’après les attaques de Hamas du 7 octobre 2023 et la riposte israélienne sous forme d’une guerre d’extermination contre Gaza, les images provenant de Gaza ont joué un rôle dans la mise en évidence des souffrances brutales du peuple palestinien et sont restées au stade de l’image reflétant la réalité, malgré les tentatives israéliennes de montrer le contraire. La dernière de ces tentatives en date est la signature par Google d’un contrat de 45 millions de dollars avec le bureau du Premier ministre israélien pour gérer une campagne publicitaire numérique mondiale visant à promouvoir les messages de l’État israélien pendant le génocide en cours à Gaza.

Le récit palestinien dans les couloirs du cinéma mondial

Les images palestiniennes ont eu plus d’impact que la propagande israélienne dans le monde du cinéma, où un certain nombre d’artistes, de cinéastes, d’acteurs et d’actrices ont manifesté leur soutien à la souffrance du peuple palestinien, même si certains considèrent qu’un tel geste au sein du milieu du cinéma équivaut à un « suicide professionnel ».

« Après le 7 octobre, les artistes palestiniens et leurs films ne se sont pas limités aux récits traditionnels de la résistance palestinienne. Ils sont allés au-delà pour endosser le rôle de l’individu palestinien comme témoin résilient, à la recherche avant tout de paix intérieure. »

Le monde du cinéma a également été témoin de nombreuses initiatives d’artistes tels que Cate Blanchett et d’autres qui, lors de la 77ème édition du Festival de Cannes, qui ont arboré des symboles palestiniens comme le drapeau national ou le keffieh de manière créative, illustrant la résistance et laissant une forte empreinte dans les médias.

Après le 7 octobre, les artistes palestiniens et leurs films ne se sont pas limités aux récits traditionnels de la résistance palestinienne. Ils sont allés au-delà pour endosser le rôle de l’individu palestinien comme témoin résilient, à la recherche avant tout de paix intérieure. Les créations des cinéastes palestiniens se sont diversifiées et ont réussi à surmonter toutes les tentatives sionistes visant à les délégitimer. Leur objectif n’était pas de s’adresser en premier lieu aux hommes politiques occidentaux ou au peuple palestinien, mais plutôt aux sociétés occidentales, afin de leur présenter les Palestiniens dépouillés de la politique et victimes de celle-ci.

Le cinéma palestinien face au lobby sioniste

Certaines productions cinématographiques ont connu un tel succès que le lobby sioniste s’est retrouvé impuissant, voire isolé. Le documentaire palestino-israélien No Other Land a remporté l’Oscar du meilleur film documentaire, le premier Oscar de l’histoire attribué à la Palestine.

Ce prix s’ajoute à la liste des 45 récompenses obtenues par le film depuis sa sortie en 2024.

Malgré la dureté des images et sa représentation de la réalité de l’expulsion et de la colonisation à Masafer Yatta, la collaboration israélo-palestinienne dans sa réalisation a porté un coup dur au narratif sioniste. La répression a alors recouru à ses méthodes habituelles : des colons ont agressé Hamdan Bilal, l’un des réalisateurs du film, un habitant de Masafer Yatta, avant que l’armée israélienne ne l’arrête pour le relâcher plus tard dans la même journée.

Une autre réussite est celle des réalisateurs palestiniens Arab et Tarzan Nasser qui ont remporté le prix du meilleur réalisateur dans la section « Un certain regard » au Festival de Cannes 2025 pour leur film Once Upon A Time In Gaza. Bien que le conflit direct avec l’occupation israélienne n’y apparaisse pas, le film dépeint la souffrance du peuple palestinien à Gaza due à l’occupation sur le plan humain, artistique et même comique dans certaines scènes. Comme l’a expliqué l’un des réalisateurs à la fin d’une projection en France, ce choix artistique répond à l’exigence des réalisateurs de privilégier les aspects émotionnels et sensoriels de la vie quotidienne des Palestiniens, et de sortir des sentiers battus de l’industrie cinématographique palestinienne.

Mais le chemin vers ce prix a été long et difficile, car le projet a duré dix ans et la première version a été finalisée le 6 octobre 2023.

Le lendemain, l’actualité est venue imposer des obstacles majeurs à la diffusion du film. En effet, la famille des frères Nasser réside toujours à Gaza, ce qui a eu des répercussions sur l’ensemble de l’équipe du film.

De plus, plusieurs bailleurs de fonds se sont retirés, au moins temporairement, du financement du projet. Les agences de mannequins ont même refusé de parrainer l’un des protagonistes du film, Nader Abd Alhay, après sa nomination pour le prix du meilleur acteur, comme c’est l’usage dans les festivals de cinéma. Mais le film a réussi à surmonter ces difficultés et à faire passer son message qui confirme que l’occupation israélienne se trouve toujours au sommet de la pyramide des souffrances du peuple palestinien en général, et du peuple de Gaza en particulier.

Une voix ancienne sur des tribunes nouvelles

Les frères Nasser n’ont pas raté une seule occasion pour parler du génocide commis contre le peuple palestinien à Gaza, dans les interviews qu’ils ont accordés grâce au succès de leur film. Ils ont adopté un discours audacieux et direct contre le récit sioniste et l’État d’occupation israélien depuis ces tribunes auxquelles ce dernier a toujours tenté de limiter leur accès.

Récemment, le film La voix de Hind Rajab, inspiré d’un récit palestinien, a remporté le Lion d’argent au Festival du film de Venise. La réalisatrice tunisienne, Kaouther Ben Hania, y raconte l’histoire vraie d’une petite fille palestinienne, Hind Rajab, âgée de six ans, qui a été pendant quelques heures la seule survivante de sa famille. Après un appel d’urgence de trois heures avec le Croissant-Rouge, Hind a été tuée par l’armée israélienne et son corps a été retrouvé entouré par ceux de ses proches. Elle est ainsi devenue une icône de la tragédie en cours à Gaza. À la fin de la première projection du film, des cris « Libérez la Palestine ! » ont retenti dans la salle, accompagnés du lever du drapeau palestinien et d’une photo de Hind. Le célèbre acteur Joaquin Phoenix, ainsi que le cinéaste lauréat de l’Ours d’or Jim Jarmusch, entre autres, ont participé à cette action.

Ainsi, le cinéma palestinien a réussi non seulement à contrer le discours sioniste, mais aussi à le vaincre en renforçant son isolement artistique international et en transmettant le récit du peuple palestinien et son droit à la vie à des publics qui n’y avaient jamais été exposés auparavant.

Entretien exclusif avec Nader Abd Alhay, acteur dans le film « Once Upon A Time in Gaza »

Pour compléter cet article sur le cinéma palestinien, Yaani publie un entretien exclusif de Nader Abd Alhay, acteur principal du film « Once Upon A Time in Gaza », dans lequel il aborde la dimension politique du film, le rôle de l’image dans le conflit colonial en Israël-Palestine, la nomination du film au Festival de Cannes, ainsi que les difficultés rencontrées lors du tournage.